शोध और सृजन के विविध आयाम

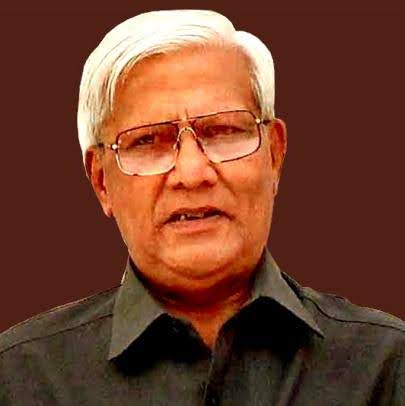

पत्रकारिता इतिहास के अध्येता और सप्रे संग्रहालय के संस्थापक विजयदत्त श्रीधर से युवा साहित्यकार इंदिरा दाँगी का साक्षात्कार

इंदिरा दाँगी

संपर्क:

9179131980

ईमेल:

पता :

खेड़ापति हनुमान मंदिर सूद पेट्रोल पंप के पीछे लाऊखेड़ी, एयरपोर्ट रोड भोपाल (म.प्र.) - 462 030

पत्रकारिता को त्वरा में लिखा गया साहित्य कह लें अथवा राष्ट्र जीवन का दैनंदिन इतिहास कहें, हिन्दी पत्रकारिता के आरंभिक डेढ़ सौ बरस साहित्य और पत्रकारिता को साझा बौद्धिक कर्म मानते रहे हैं। समाज और संवेदनाएँ दोनों प्रवृत्तियों का मूल हैं और हेतु भी माने जाते हैं। याद कीजिए हिन्दी के आदि संपादक युगल किशोर शुक्ल की उद्घोषणा — ‘हिन्दुस्तानियों के हित के हेत’; यही हिन्दी पत्रकारिता की आदि प्रतिज्ञा है। बीसवीं शताब्दी के आखिरी दशकों में इन दोनों के बीच दूरियाँ बढ़ीं। इससे दोनों का नुकसान भी हुआ। पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से समाज के ज्यादा बड़े तबके तक पहुँचने का साहित्य का मार्ग किसी सीमा तक बाधित हुआ, वहीं भाषा में आई गिरावट ने पत्रकारिता के उजले चेहरे पर भी दाग छोड़े। पत्रकारिता का इतिहास यशस्वी इस अर्थ में भी है कि वह कर्तव्य और दायित्वबोध के साक्ष्य प्रस्तुत करता है। वहीं इस चिंता से भी मुक्त करता है कि पत्रकारी लेखन को कल्पना लोक से निकलकर यथार्थ की धरती से जुड़ना चाहिए। समाचार की पत्रकारिता सपाटबयानी की अपेक्षा करती है, सहज, सरल भाषा में सीधी अभिव्यक्ति। विषय के अनुरूप भाषा के प्रयोग की विविधता पत्र-पत्रिका के एक अंक में भी अनुभव की जा सकती है। तथापि वर्तनी की एकरूपता और सही वर्तनी का आग्रह तथा व्याकरण सम्मत वाक्य विन्यास और यथा प्रसंग मुहावरों और लोकोक्तियों का सुसंगत समावेश… ये पत्रकारी लेखन को सुरुचिपूर्ण और पाठकीय दृष्टि से सुपाच्य बनाते हैं। इसे साहित्यिक आग्रह नहीं कहा जा सकता। इस सबको जानने-समझने के लिए पत्रकारिता के इतिहास की गलियों से गुजरना जरूरी होता है। इस अनुभव को संभव बनाया है पद्मश्री से अलंकृत वरिष्ठ पत्रकार विजयदत्त श्रीधर के कृतित्व ने।

श्री विजयदत्त श्रीधर के महत्वपूर्ण ग्रंथ ‘भारतीय पत्रकारिता कोश’ पर लब्धप्रतिष्ठ कथाकार संपादक कमलेश्वर की यह टिप्पणी गौरतलब है, ‘‘इस अद्वितीय ग्रंथ में भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता के संघर्षशील इतिहास का नीरस लेखा-जोखा नहीं, बल्कि अपने प्राण-बिन्दुओं को खोजने वाली संघर्षगाथा भी मौजूद है। यह ग्रंथ बताता है कि भारतीय पत्रकारिता का जन्म प्रतिवाद की कोख से हुआ है। सचमुच रोमांचकारी है यह जानना कि इस बनते और बदलते हुए देष ने मनुष्य विरोधी साम्राज्यवादी सत्ता के खिलाफ एक वैचारिक और नैतिक सत्ता की स्थापना कैसे और कितनी मानसिक कीमत चुकाकर की थी। इस ग्रंथ में समग्र भारतीय आत्मा की यातना और कालजयी जिजीविषा का इतिहास मौजूद है। विजयदत्त श्रीधर ने एकांतिक मिशनरी निष्ठा और कर्मठता से सारी सामग्री को एकत्रित, अधूरी जानकारी को परिपूर्ण और पत्रकारिता के प्रतिवादी प्राणतत्व को विश्लेषित किया है।’’

मूर्धन्य संपादक रामबहादुर राय ने ‘भारतीय पत्रकारिता कोश’ को पत्रकारिता का पुराण कहा है। मनीषी संपादक नारायण दत्त कहते हैं, ‘‘अँगरेजी समेत समस्त भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता का ऐसा प्रत्यक्ष परिचय देने वाली कोई और पुस्तक हिन्दी में तो निश्चित रूप से नहीं है, अन्य किसी भाषा में भी षायद नहीं है। सबसे बड़ी चीज है उसकी परिकल्पना और विषय व्याप्ति। इस बात को भारतीय पत्रकारों और पत्रकारिता के विद्यार्थियों को हृदयंगम कराना बहुत जरूरी है कि चार-छह एंग्लो इंडियन अखबारों को छोड़कर अँगरेजी समेत तमाम भारतीय पत्र-पत्रिकाओं की अंतरवस्तु एक है और उसे एक ही महानदी या महानद समझकर उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। इस अनूठे उपक्रम ने हम सबको सदा के लिए ऋणी बना दिया है। यह ऐसा ऋण है जिसे ढोने में सुख और लाभ है।’’

श्री विजयदत्त श्रीधर की शोध और सृजन की यात्रा के पाँच दशक पूरे हो गए हैं। वस्तुतः यह यात्रा साधारण से असाधारण की यात्रा है। परंतु इसका उल्लेखनीय पहलू यह है कि वे स्वयं को कर्ता नहीं, निमित्त मानते हैं और इसका श्रेय भारत के एक हजार से अधिक उन विद्या अनुरागी परिवारों को देते हैं जिनके निजी संग्रहों के दान से सप्रे संग्रहालय रूपी ज्ञान-तीर्थ पुष्पित और पल्लवित हुआ। उन विद्वानों के सान्निध्य का आभार मानते हैं जिनसे उनके रचनाकर्म को संदर्भ संबल मिला और उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि हुई।

यहाँ प्रस्तुत है उनसे किया गया विस्तृत साक्षात्कार......

परिवार और परिवेश

व्यक्ति की पहली पाठशाला परिवार होता है। परिवार का वातावरण, कर्म, रुचियाँ, सरोकार, रिश्तेनाते, पासपड़ोस अर्थात परिवार और परिवेश बिना कहे सुने स्वाभाविक प्रक्रिया में व्यक्तित्व गढ़ते रहते हैं। मनुष्य के निर्माण की यही आधारभूत कार्यशाला होती है। आरंभिक शिक्षा में सुयोग्य गुरुजनों का सान्निध्य मिल जाए तो सोने पे सुहागा।

प्रश्न - जन्मभूमि की व्यक्ति और व्यक्तित्व को गढ़ने में भूमिका होती है। अपने जन्म स्थान के बारे में कुछ बताइए।

उत्तर - मेरा जन्म दानवीरों के गाँव बोहानी, जिला-नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश में हुआ। सवा सौ साल पुरानी हमारी प्राथमिक शाला काँकर परिवार के दान से बनी। मालगुजार चौधरी राघवसिंह मिश्र ने 256 एकड़ भूमि और बाखल दान कर कृषि उच्चतर माध्यमिक शाला खुलवाई। यह 1954-55 का प्रदेश का सबसे बड़ा शैक्षिक दान था, जिसे ग्रहण करने तत्कालीन मुख्यमंत्री पं. रविशंकर शुक्ल बोहानी पधारे थे। उन्हीं के दान से गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हुआ। उसी दान की भूमि पर नवोदय विद्यालय खुला। पंचायत भवन रूपराम चौधरी के दान के मकान पर बना। गाँव में चैत्र-मास में लगने वाला मिढ़वानी माता का मेला और दीवाली वाली भाई दूज को भरने वाली मढ़ई भी संस्कार शालाएँ ही थीं। गाँव में होने वाला कृषक क्लब टूर्नामेंट प्रेरणा का केन्द्र था। राष्ट्रीय स्तर के वालीबाल और कबड्डी के खिलाड़ी चौ. सुशील कुमार शर्मा हमारी पीढ़ी के हीरो थे। विधायक नर्बदादास जाटव की भजन और नाटक मंडली के कार्यक्रम मनोरंजन से ज्यादा जानकारियों के खजाने थे। स्वतंत्रता सेनानी बाबूलाल वर्मा 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब प्रभातफेरी के आगे-आगे ‘झण्डा ऊँचा रहे हमारा’ पूरे जोष से गाते हुए चलते थे तो रोमांच अनुभव होता था।

प्रश्न - पारिवारिक परिवेश कैसा था?

उत्तर - मेरे पिताश्री पं. सुंदरलाल श्रीधर स्वतंत्रता सेनानी थे। कारावास से मुक्त होने के बाद महात्मा गांधी के निर्देश पर अ.भा. चरखा संघ में रचनात्मक कार्यों - खादी, ग्रामोद्योग, अस्पृश्यता-उन्मूलन आदि का प्रशिक्षण लिया। फिर भूदान यज्ञ का कार्य भी इसमें जुड़ गया। गांधीजी और विनोबाजी की प्रेरणा से जीवन सर्वोदयी कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। मातुश्री कृष्णादेवी श्रीधर अध्ययनशील और सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाली थीं। बोहानी गाँव उन दिनों सर्वोदय की गतिविधियों का महाकोशल का प्रमुख केन्द्र माना जाता था। संत तुकड़ोजी महाराज, दादा धर्माधिकारी, प्रो. ठाकुरदास बंग, सिद्धराज ढड्ढा प्रभृति अनेक प्रमुख जनों का बोहानी में आयोजित होने वाले शिविरों में आना होता था। उन्हें देखने-सुनने का अवसर बचपन में ही मिल गया था।

प्रश्न - शिक्षकों और शालाओं का प्रभाव?

उत्तर - प्राथमिक शाला से उच्चतर माध्यमिक शाला तक की पढ़ाई गाँव की शालाओं में हुई। पढ़ाई की गुणवत्ता, साधन-सुविधाओं और खेलकूद आदि के मान से शासकीय राघव कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की पूरे प्रदेश में प्रतिष्ठा थी। तब गुरुजन माता-पिता के समान ही विद्यार्थियों की प्रगति के प्रति सचेत और सचेष्ट रहते थे। ओंकारप्रसाद पाठक, नर्मदाप्रसाद मालवीय, अवधेष कुमार श्रीवास्तव प्रभृति गुरुजन आज भी स्मरण रहते हैं। उच्च शिक्षा के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में नौकरी की। रात्रिकालीन महाविद्यालय से पढ़ाई पूरी की।

प्रश्न - साहित्य-अनुराग और पत्रकारिता के संस्कार कैसे मिले?

उत्तर - पढ़ने-लिखने में रुचि रखने वाले अभिभावक प्रेरणा के स्वाभाविक स्रोत रहे। जब कुछ समझने योग्य हुआ तब घर में किताबों से भरी चार-पाँच आलमारियाँ देखीं। समाचारपत्र और पत्रिकाएँ घर में आते थे। पढ़ने का शौक बचपन में ही लग गया था। बड़ी मौसी हीरादेवी चतुर्वेदी कवि-कथाकार थीं। ‘मनोरमा’ की संपादक रही थीं। बड़े मौसाजी देवीदयाल चतुर्वेदी ‘मस्त’ प्रतिष्ठित कवि-कहानीकार- उपन्यासकार थे। ‘सरस्वती’ जैसी श्रेष्ठ पत्रिका के संपादक रहे थे। वे दो-तीन साल के अन्तराल से बोहानी आते थे। साथ में एक किताबों भरी पेटी होती थी। कविता, कहानी, उपन्यास, बाल साहित्य की पुस्तकें होती थीं। गांधी-विनोबा-साहित्य और आध्यात्मिक ग्रंथों का विपुल संग्रह था। इस सबका प्रभाव स्वाभाविक है। विद्यालय में दो बार हस्तलिखित पत्रिका निकालने का मौका मिला। तुकबंदियाँ करने लगा था। उन्हें जबलपुर के ‘नवभारत’, ‘युगधर्म’ में स्थान मिलने लगा। अखबारों की ओर आकर्षण बढ़ा। गर्मियों की छुट्टियाँ मानो किताबें पढ़ने के लिए ही होती थीं। बतौर संवाद लेखक स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों से पिताश्री का कर्मवीर से नाता था। वे स्वाधीनता नाम से भूमिगत बुलेटिन भी निकालते थे।

स्वतंत्र-चेता प्रवृत्ति को

पत्रकारिता रास आई

प्रश्न - पत्रकारिता में प्रवेश कैसे हुआ?

उत्तर - वर्ष 1969 से अखबारों में संपादक के नाम पत्र छपने लगे थे। वर्ष 1971 में जबलपुर के सांध्यकालीन दैनिक ‘देशबंधु’ में बतौर अंशकालिक पत्रकार जुड़ने का अवसर मिला। रात-पाली में चार घंटे का काम और यू.एन.आई. के टेलिप्रिंटर पर जानने-समझने को सारी दुनिया। प्रूफ भी पढ़ना पढ़ते थे। इससे भाषा सुधरी। सन 1974 में ‘देशबंधु’ का भोपाल संस्करण आरंभ हुआ। मूर्धन्य संपादक मायाराम सुरजन का संदेश मिला और विश्वविद्यालय की नौकरी छोड़कर जबलपुर से ‘देशबंधु’ भोपाल आ गया। पूर्णकालिक पत्रकारिता की शुरुआत यहीं से हुई, नवंबर 1974 में। बड़ा घटना प्रधान समय था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का भ्रष्टाचार और चुनाव सुधार समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जन आंदोलन इसी बीच चला। लोकतंत्र विरोधी आपातकाल इंदिरा-सरकार ने लगाया, जिसमें विपक्षी दलों के नेताओं और प्रमुख कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया, मूलभूत नागरिक अधिकार स्थगित कर दिए गए। अभिव्यक्ति पर अंकुश लगा। अखबारों पर छापे पड़े। 25 जून 1975 की शाम पुलिस देशबंधु में आई और प्रूफ गैलियों-पेज गैलियों का तैयार मैटर बिखेर गई। 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह पराजय हुई। जनता पार्टी बनी और मिटी। ‘देशबंधु’ का कार्यकाल छोटा जरूर रहा, परन्तु प्रशिक्षण और कार्यानुभव की दृष्टि से यही सबसे महत्वपूर्ण समय रहा, जिसमें पत्रकारिता की ठोस नींव पड़ी। गंगाप्रसाद ठाकुर सदृश पत्रकारिता के गुरु मिले।

लगभग चार वर्ष बाद, जब आर्थिक कारणों से ‘देशबंधु’ भोपाल का प्रकाशन स्थगित हुआ, तब फरवरी, 1978 में दैनिक ‘नवभारत’ में उपसंपादक नियुक्त हो गया। उन दिनों यह मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा समाचारपत्र था। एक साथ कई शहरों से प्रकाशित होता था। नवभारत के तेईस बरस के कार्यकाल में विभिन्न दायित्वों का निर्वाह किया। पत्रकारिता में सामाजिक सरोकारों को सबसे ऊपर रखा। जल स्रोत और वृक्ष रक्षा के अनुष्ठान ‘नवभारत’ के माध्यम से चलाए। ग्रामीण पत्रकारिता को वरीयता दी जिससे ‘नवभारत’ का प्रभाव और प्रतिष्ठा बढ़ी। जुलाई, 2001 में संपादक-पद से अवकाश ग्रहण किया।

स्वाधीनता के स्वर्ण जयंती वर्ष में, अगस्त 1997 में, दादा माखनलाल चतुर्वेदी के ऐतिहासिक पत्र ‘कर्मवीर’ का भोपाल से पुनर् प्रकाशन किया। दादा के अनुज श्री बृजभूषण चतुर्वेदी ने ‘कर्मवीर’ का उत्तराधिकार हमें सौंप दिया। इस महान विरासत को जीवंत बनाए रखने का अलग ही संतोष है।

समाचारपत्रों में कार्य करते हुए महसूस किया कि गाँवों-कस्बों के संवाददाताओं में खबरों की परख तो होती है परन्तु शब्द-चयन, वाक्य विन्यास और प्रस्तुति का सलीका प्रभावी नहीं होता। सन 1976 में मध्यप्रदेश आंचलिक पत्रकार संघ का गठन कर इन पत्रकारों के अनौपचारिक प्रशिक्षण का सिलसिला चलाया। दबावों और ताड़नाओं से उनकी सुरक्षा के लिए एकजुटता को हथियार बनाया। इस पहल के सकारात्मक परिणाम निकले।

प्रश्न - तब और अब की पत्रकारिता में क्या अंतर आया है?

उत्तर - भारत में अन्य देशों की तुलना में सर्वथा भिन्न परिस्थिति में प्रेस का विकास हुआ। यहाँ राष्ट्रीय नवजागरण के साथ-साथ पत्रकारिता की यात्रा चली है। चाहे समाज सुधार के आंदोलन हों अथवा फिरंगियों द्वारा भारत की लूट-खसोट के विरुद्ध चल रहा स्वदेशी का संघर्ष या फिर आजादी की लड़ाई, इनके पुरोधाओं ने जन-जन तक अपने मत और मंतव्य को पहुँचाने के लिए समाचारपत्रों को माध्यम बनाया। उन्होंने खुद अखबार निकाले या फिर अन्य पत्रों में लिखा। इसके लिए उन्हें जेल, जब्ती, जुर्माना जैसी प्रताड़ताएँ भुगतनी पड़ीं। इसीलिए स्वतंत्रता-पूर्व की पत्रकारिता को मिशन कहा गया। आजादी के बाद की पत्रकारिता के सामने राष्ट्र के पुनर्निर्माण का लक्ष्य था। अन्याय के खिलाफ संघर्ष, जो स्वयं अपने हक और हितों की बात नहीं उठा सकते, उनकी समस्याओं को उठाना पत्रकारिता के लिए वरीय बना रहा। समाचार पत्रों का जो स्वरूप था, उसमें राजनीति को ज्यादा तरजीह मिलती थी। विकास की गतिविधियाँ भी जगह पाती थीं। लेकिन आज के समान जटिल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ और प्रश्न तब नहीं थे। पर्यावरण, प्रदूषण, विज्ञान और टेक्नोलॉजी यहाँ तक कि कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में भी आज जो प्रश्न बहुत ज्वलंत रूप में उपस्थित हैं, तब ऐसा नहीं था।पत्रकारिता अपने नैसर्गिक स्वरूप में सदैव मिशन ही रहेगी। सामाजिक सरोकारों से पत्रकारिता का अपरिहार्य जुड़ाव, उसे हमेशा मिशन और उत्तरदायित्व भरा गंभीर कर्त्तव्य बनाए रखेगा। लोकतंत्र में प्रेस को चौथा स्तंभ कहा जाता है, जबकि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। संविधान में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका ये तीन स्तंभ परिभाषित हैं। प्रेस की आत्मा उसकी स्वतंत्रता में है। संविधान में अभिव्यक्ति का अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है। फिर भी प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों है? दरअसल, यह लोक मान्यता है। प्रेस से उम्मीद की जाती है कि वह समाज को सूचित, शिक्षित और प्रेरित करने का काम करे। जब तक प्रेस इसे निर्व्याज भाव से करता है, तभी तक लोक मान्यता की सार्थकता है। पिछले वर्षों में ‘पेड न्यूज’ जैसे कलंक उजागर होने से साख खतरे में पड़ी है। अब कहा जाने लगा है कि प्रेस का प्रभाव तो बढ़ा है, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा घटी है। समाचारपत्र-पत्रिकाओं के अलावा अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया जैसे आयाम विस्तारित हुए हैं। चूँकि पूँजी का दखल बढ़ा है, इसलिए मुनाफे की अहमियत भी बढ़ी है। जब मुनाफा मुख्य हो जाएगा तब जाहिर है कि सामाजिक सरोकारों की जगह घटेगी। यही वर्तमान में प्रेस (मीडिया) के सामने संकट की बड़ी वजह है।

प्रश्न - साहित्य हो या पत्रकारिता, उसका सरोकार मनुष्य समाज से होता है। इन सरोकारों को पूरा करने में कौन-कौन सी कठिनाइयाँ हैं?

उत्तर - सामाजिक सरोकारों को पूरा करने की दिशा में सबसे बड़ी बाधा मनुष्य का आत्मकेन्द्रित हो जाना है। हम देश और समाज से सब कुछ पा लेना चाहते हैं। परन्तु अपने कर्त्तव्य के रूप में समाज या राष्ट्र को कुछ देने की भावना नहीं रखते। समाज की चेतना को झकझोरना सबसे बड़ी चुनौती है। सामाजिक सरोकारों के बिना पत्रकारिता हो अथवा साहित्य, उनका कोई अर्थ और औचित्य नहीं होता। अच्छा मनुष्य बनाने का ध्येय कहीं छिटक गया है।

प्रश्न - आपने अपने समय में पत्रकारिता का बदलता हुआ परिदृश्य देखा है। सिद्धांत, नैतिकता, आदर्श, सच्चाई, जवाबदेही - क्या इनका महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले हुआ करता था?

उत्तर - जो बिंदु आपने उठाए हैं उनका महत्व जितना कल था, उतना आज है और उतना ही आने वाले कल में भी रहेगा। पत्रकारिता हो अथवा अन्य कोई कार्य क्षेत्र उसकी एक ही कसौटी रहने वाली है- ‘‘आपने अपने जीवन को सफल किया अथवा सार्थक बनाया।’’ प्रतिष्ठा सफलता के पैमाने पर नहीं मापी जाती। सार्थकता ही उसका मापदंड हो सकता है। किसी भी पत्रकार को मीडिया के किसी भी क्षेत्र में कार्य करते समय अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिर वह पत्रकार क्यों बना? यदि भौतिक उपलब्धियाँ किसी के जीवन का चरम लक्ष्य हों, तब उसे कम से कम पत्रकारिता में तो नहीं ही आना चाहिए। हम यह मानते हैं कि एक पत्रकार को अपने प्रबंधन से यथेष्ठ वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएँ निस्संकोच हासिल करना चाहिए। परन्तु भौतिक उपलब्धियों के लिए पत्रकारिता के मूल्यों और मर्यादाओं से समझौता हरगिज नहीं करना चाहिए। आज भी ऐसे पत्रकार हैं, जो इस संकल्पना के साथ कार्य कर रहे हैं।

प्रश्न - हमारे पूर्वज साहित्यकार, संपादक अपने समय के पत्रकारिता के आदर्श स्तंभ रहे हैं चाहे माखनलाल चतुर्वेदी हों या बाद की पीढ़ी में।

उत्तर - उनके जीवन-मूल्य बहुत ऊँचे थे। दादा माखनलाल चतुर्वेदी ने आगाह किया था, ‘‘कलम की कीमत एक बार लगेगी, फिर शून्य हो जाएगी।’’ कितना स्पष्ट संकेत है कि कलम की कीमत तभी तक है जब तक कि उसकी कीमत न लगने दी जाए। आजादी से पहले ऐसे स्वनामधन्य संपादकों की लम्बी शृंखला है जो आदर्श की जीवंत प्रतिमूर्ति रहे हैं। बाद की पीढ़ी में भी ऐसे संपादक-पत्रकार रहे हैं।

आचार्य विनोबा भावे ने एक मंत्र दिया था - ‘‘थर्मामीटर दूसरों का बुखार इसलिए माप सकता है, क्योंकि उसका अपना बुखार नहीं होता।’’ जाहिर है, यदि थर्मामीटर का अपना बुखार हो तो दूसरों के बुखार की माप कभी सही नहीं हो पाएगी। पत्रकारिता के सामने भी यही कसौटी है। यदि पत्रकार खुद विकारग्रस्त हो जाएगा तो वह सामाजिक विकारों पर कभी ईमानदारी से कलम नहीं चला पाएगा। यही शर्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समेत सभी माध्यमों पर लागू होती है।

प्रश्न - अपने पत्रकार जीवन की ऐसी घटना जिसने आपको विचलित कर दिया हो।

उत्तर - 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरम्यानी रात घटी भोपाल गैस रिसन त्रासदी का कवरेज सबसे विचलित कर देने वाला अनुभव रहा। शासन, प्रशासन और राजनीति-पूँजी के सामने कैसे नतमस्तक रहते हैं, और जनजीवन से खिलवाड़ करते हैं, इसी का शर्मनाक उदाहरण इस त्रासदी के रूप में सामने आया था। पत्रकारिता में दबाव बहुरूपिया शक्ल में सामने आते रहते हैं, परन्तु उन्हें अस्वीकार करना पत्रकारों को आना चाहिए। सन 1992 के दंगे की याद भी पीड़ा देती है।

शोध और सृजन

प्रश्न - आपने माधवराव सप्रे स्मृति समाचारपत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान, भोपाल की स्थापना की। आखिर यह विचार आपके मन में आया कैसे?

उत्तर - अपनी पहली किताब की तैयारी के लिए संदर्भ स्रोतों की तलाश में जिस तरह मुझे भटकना पड़ा और दुर्लभ संदर्भ सामग्री रूपी जर्जर पृष्ठों के नष्ट होने के जिस खतरे को महसूस किया, पंडित रामेश्वर गुरु सदृश मनीषी संपादक-साहित्यकार की भी वही पीड़ा सामने आयी। उनके पास दो पीढ़ियों की दुर्लभ बौद्धिक धरोहर संग्रहीत थी, जिसे वे भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कराना चाहते थे। इस तरह सप्रे संग्रहालय की स्थापना का बीज बोया गया। पहले मध्यप्रदेश और अब देश के कोने-कोने से विद्यानुरागी परिवारों से संदेश मिलते हैं कि उनकी धरोहर भी सप्रे संग्रहालय में ले जाकर सुरक्षित कर ली जाए। बुजुर्ग पीढ़ी ने जो भरोसा हमारे प्रयासों में जताया उसी के कारण सप्रे संग्रहालय चार दशकों में इस वृहद् स्वरूप में विकसित हुआ। आज यहाँ पाँच करोड़ पृष्ठों से अधिक संदर्भ सामग्री सँजोयी जा चुकी है। इसमें पाण्डुलिपियाँ, समाचारपत्र, पत्रिकाएँ, संदर्भ ग्रंथ, पत्राचार, अन्य दस्तावेज आदि सम्मिलित हैं। सामग्री संकलन में संतोषकुमार शुक्ल, शंकरभाई ठक्कर, शौकत रमूजी, सुरेश शर्मा, मंगला अनुजा ने बहुत परिश्रम किया।

प्रश्न - आज इसका विस्तार हो चुका है। मगर आर्थिक दृष्टि से क्या हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं?

उत्तर - सप्रे संग्रहालय का अपना भवन है। सुविधाएँ भी हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने भवन निर्माण के लिए अनुदान दिया था। मध्यप्रदेश सरकार का जनसंपर्क विभाग प्रतिवर्ष सप्रे संग्रहालय को अनुदान-सहायता प्रदान कर रहा है। परन्तु सप्रे संग्रहालय के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए हमें बहुत अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। न केवल सरकार बल्कि समाज को भी इस कार्य में सहयोगी बनना चाहिए। खासतौर से समाचार माध्यमों का संचालन कर रहे प्रतिष्ठानों को उदारतापूर्वक सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। समाज और राष्ट्र के लिए इस सांस्कृतिक अनुष्ठान की नितान्त आवश्यकता और महत्ता है।

सप्रे संग्रहालय की प्रचुर संदर्भ-सामग्री का लाभ उठाते हुए (सन 1984 से 2021 तक) विभिन्न विश्वविद्यालयों के 1167 से अधिक शोध छात्रों ने डी.लिट., पीएच.डी., एम.फिल. की थीसिस पूरी की हैं। अनेक विश्वविद्यालयों के मीडिया छात्र सप्रे संग्रहालय की अध्ययन यात्रा पर आते हैं। पत्रकार और लेखक भी इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। सप्रे संग्रहालय की सार्थकता को इन्हीं लाभान्वितों ने पुष्ट किया है।

प्रश्न - संग्रहालय को लेकर आपकी भावी योजनाएँ क्या हैं?

उत्तर - हम चाहते हैं कि सप्रे संग्रहालय में संग्रहीत दुर्लभ संदर्भ सामग्री को डिजिटल फार्म में सुरक्षित कर लिया जाए। इस तरह पुराने दस्तावेजों को संरक्षित रखना संभव होगा और शोधकर्ताओं के उपयोग के लिए डिजिटल प्रतियाँ कम्प्यूटर पर सुलभ होंगी। इसके अलावा युवा पीढ़ी की आवश्यकताओं और उनके सम्मुख उपस्थित चुनौतियों के दृष्टिगत सतत संचार-संवाद की प्रक्रिया भी नियमित चाहेंगे।

प्रश्न - पत्रकारिता के अलावा भी अन्य रुचियाँ?

उत्तर - पत्रकारिता के इतिहास का अध्ययन और विश्लेषण मेरी रुचि और लेखन का मुख्य विषय है। ‘मध्यप्रदेश की पत्रकारिता का इतिहास’ पुस्तक से यह लेखन यात्रा आरंभ हुई और ‘भारतीय पत्रकारिता कोश’ में इसने पूर्णाकार ग्रहण किया। इस ग्रंथ की तैयारी में 15 वर्ष लगे। कई विद्वानों ने संदर्भ सहयोग प्रदान किया। श्री नारायण दत्त सदृश मनीषी संपादक ने ग्रंथ का परिष्कार किया। इस ग्रंथ पर मिली प्रतिक्रियाओं के आधार पर नवोदित पत्रकारों और मीडिया के विद्यार्थियों के सुलभ संदर्भ के लिए ‘पहला संपादकीय’ पुस्तक में हिंदी पत्रकारिता के महत्वपूर्ण पड़ावों-समाचारपत्रों-पत्रिकाओं के प्रथम अग्रलेख तथा भारतीय पत्रकारिता के पुरोधा संपादकों के सात अग्रलेखों/व्याख्यानों का संचयन किया। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. की स्थापना की पृष्ठभूमि में भोपाल के समाज और आर्थिकी पर पड़े प्रभाव का विश्लेषण आख्यान शैली में करने का प्रयास ‘चौथा पड़ाव’ पुस्तक में किया। ‘माधवराव सप्रे रचना संचयन’ का प्रकाशन भारत की साहित्य अकादेमी ने किया है। इसे मैं मनीषी संपादक-साहित्यकार- चिंतक का श्राद्ध अनुष्ठान मानता हूँ। ‘समकालीन हिन्दी पत्रकारिता’, ‘विश्ववंद्य गांधी’, ‘एक भारतीय आत्मा’, ‘कर्मवीर के सौ साल’, ‘मिण्टो हाल’ संपादित कृतियाँ हैं।

प्रश्न - आपकी यात्रा में किन लोगों ने साथ दिया?

उत्तर - राष्ट्र की बौद्धिक धरोहर के संरक्षण के इस सारस्वत अनुष्ठान में सबसे बड़ा सहयोग तो देश के 1000 से अधिक उन परिवारों का है जिन्होंने अपने संग्रह पूरे भरोसे के साथ हमें सौंपे। हमने भी उन्हीं की स्मृति को उनकी अमानत से जोड़ते हुए इस सामग्री को सुरक्षित किया है। इस सारस्वत अनुष्ठान में सर्वश्री अर्जुन सिंह, रामेश्वर गुरु, बृजभूषण चतुर्वेदी, निरंजन महावर, डा. धर्मवीर भारती, जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी, रामानुजलाल श्रीवास्तव, सेठ गोविंददास, रायबहादुर हीरालाल, भवानीप्रसाद मिश्र, दुष्यंत कुमार, आचार्य श्रीरंजन सूरिदेव, प्रो. हनुमानप्रसाद वर्मा, अमृतलाल वेगड़, अनुपम मिश्र, गोविंद मिश्र, डा. कृष्णबिहारी मिश्र, नारायण दत्त, नजमुद्दीन हकीमुद्दीन, आचार्य वासुदेवशरण गोस्वामी, हबीब तनवीर, ब्यौहार राजेन्द्र सिंह, यशवंतनारायण मोघे, डा. ईश्वर सिंह चौहान, वीरेन्द्र त्रिपाठी प्रभृति विद्वानों के साहित्य संग्रह प्रदान का मैं कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख करना चाहूँगा।

प्रश्न - आपके परिवार का सहयोग?

उत्तर - माता-पिता और गुरुजनों के संस्कार जहाँ मेरे लिए प्रेरणा बने, वहीं मेरी पत्नी और भाई-बहनों तथा बच्चों का सहयोग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने अपने हिस्से का समय सप्रे संग्रहालय का काम करने देने के लिए त्यागा। सामान्य परिवारों में जिस तरह की ख्वाहिशें और महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, मेरा परिवार उनसे प्रायः मुक्त है। यह भी अपनी तरह का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो मुझे सप्रे संग्रहालय का काम करने की गति और उत्साह देता रहा।

प्रश्न - किस चीज की कमी आपको सबसे ज्यादा खलती है?

उत्तर - समाज में समय की पाबंदी और अध्ययनशीलता की कमी सबसे ज्यादा खलने वाली बातें हैं। समाज की उदासीन मानसिकता भी चिंता का सबब है। भारत संभावनाओं और संसाधनों से इतना समृद्ध है कि यदि देश के नागरिक ठान लें कि देश हित के कामों में कोई बाधा नहीं स्वीकारेंगे और किसी भी सूरत में धाँधलियों और गड़बड़ियों के साथ समझौता नहीं करेंगे, तो यह देश दुनिया का सिरमौर बनकर रहेगा। एक बात और, देश में सशक्त युवा आंदोलन खड़ा होना चाहिए क्योंकि युवा शक्ति ही बदलाव की वाहक होती है।

प्रश्न - युवा पत्रकारों की पीढ़ी से आप क्या अपेक्षा रखते हैं?

उत्तर - खूब पढ़ना चाहिए। सामाजिक सरोकारों के प्रति चैतन्य रहना चाहिए। समाज के वे तबके जो अपनी आवाज खुद नहीं उठा सकते, उन सबकी वाणी बनना पत्रकारिता की पहली जिम्मेदारी है। सच्चा और अच्छा लिखने पर कोई रोक लगा नहीं सकता।

प्रश्न - पत्रकार बनने के लिए किन बातों का होना जरूरी है? उसकी बुनियाद कहाँ होती है?

उत्तर - सामान्य ज्ञान, भाषा का ज्ञान, भूगोल, इतिहास, संस्कृति का ज्ञान, सामाजिक सरोकारों से जुड़ाव, लेखन की लगन और अध्ययनशीलता पत्रकार के लिए जरूरी शर्तें हैं। पत्रकारिता का औपचारिक शिक्षण ककहरा तो सिखा सकता है, लेकिन जब तक भीतर से अभिव्यक्ति की ललक प्रेरित नहीं करेगी तब तक कोई अच्छा पत्रकार बन नहीं सकता। काम करते हुए अनुभव की पाठशाला में पत्रकारिता निखरती है और संघर्षशीलता उसकी चमक बढ़ाती है।

प्रश्न - पत्रकार होने के नाते कौन-सी घटनाएँ आपको ज्यादा उद्वेलित करती हैं?

उत्तर - पाखंड और अंधविष्वासों तथा समाज को नुकसान पहुँचाने वाली बातों को जब सूचना माध्यमों में बढ़ा-चढ़ा कर प्रचारित किया जाता है तो कष्ट होता है। यह समाज के प्रति अपराध की तरह है। पत्रकारिता से कतई अपेक्षा नहीं की जाती कि वह विकृतियों की वाहक बने।